Faire des bébés dans le sol : la reproduction sexuée est-elle vraiment indispensable ?

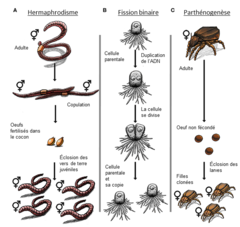

Figure 1 : Aperçu des différents modes de reproduction décrits dans le texte. (A) En hermaphrodisme, chaque individu possède à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles ; les vers de terre se fécondent mutuellement et chaque individu pond des œufs. (B) Dans la fission binaire, une cellule se divise en deux cellules de taille égale après avoir dupliqué son matériel génétique. Deux individus sont produits à partir d'une seule cellule parentale. Cette méthode est utilisée par de nombreux protistes, comme les amibes. (C) La parthénogenèse est une forme de reproduction asexuée dans laquelle un individu se développe à partir d’un ovocyte non fécondé. Certains oribates se reproduisent par parthénogenèse.

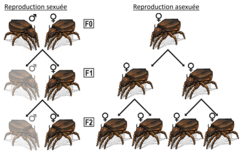

Figure 2 : Prédiction de la croissance de populations sexuées et asexuées.

![Figure 3 : Les oribates asexués éliminent les mutations légèrement nuisibles encore plus efficacement que les oribates sexués [1].](/fileadmin/content/_processed_/e/7/csm_Figure_3_french_ccd3d56a87.png)

Figure 3 : Les oribates asexués éliminent les mutations légèrement nuisibles encore plus efficacement que les oribates sexués [1].

Open PDF in new window.

Hüsna Öztoprak 1*, Alexander Brandt 2,3, Marcel D. Solbach 4, Jens Bast 1 et Ina Schaefer 3

1 Bast Lab, Institut de Zoologie, Université de Cologne, Cologne, Allemagne

2 Schwander Lab, Département d'écologie et évolution, Université de Lausanne, Lausanne, Suisse

3 Animal Ecology, Institut de zoologie et d’anthropologie Johann-Friedrich-Blumenbach, Université de Göttingen, Göttingen, Allemagne

4 Terrestrial Ecology, Institut de Zoologie, Université de Cologne, Cologne, Allemagne

Trouver un partenaire et avoir des relations sexuelles pour faire des petits est une manière commune de se reproduire. Pourtant, en y regardant de plus près, nous voyons que la nature offre de nombreuses façons de se reproduire. Qu'en est-il d'un monde sans mâles ? Ce qui semble impossible à première vue est une réalité pour de nombreux organismes qui se reproduisent de manière asexuée, c'est-à-dire sans avoir de relations sexuelles. Les femelles produisent des filles qui sont des clones d'elles-mêmes, de sorte qu'aucun partenaire n'est nécessaire et que les mâles sont superflus. Plusieurs espèces d'acariens oribates vivant dans les sols sont des exemples de ces sociétés exclusivement féminines. Ces acariens étaient déjà sur terre bien avant les dinosaures. Les oribates ont-ils toujours été asexués ? Pourquoi se reproduisent-elles sans mâles ? La reproduction asexuée a-t-elle des avantages ? Continuez à lire pour en savoir plus sur la reproduction asexuée et sur les raisons pour lesquelles les oribates sont des organismes clés pour répondre à la question « Pourquoi se reproduit-on sexuellement ? ».

REPRODUCTION CHEZ LES ORGANISMES DU SOL

Tous les organismes vivants doivent se reproduire pour concevoir leur progéniture. Presque tous les organismes, y compris les humains, utilisent une forme ou une autre de sexualité pour se reproduire. Dans la reproductionsexuée, un ovocyte produit par une femelle et un spermatozoïde produit par un mâle fusionnent. Il en résulte un zygote qui se développe en un descendant unique. Chaque enfant est un mélange de ses deux parents, puisqu'il hérite de la moitié de son ADN de sa mère et de l'autre moitié de son père. Le nouvel être grandit, devient adulte, trouve un partenaire et, enfin, produit à son tour une descendance. C'est le cycle de la vie.

Beaucoup de types d'organismes vivent dans le sol et ils ont différentes façons de se reproduire. Par exemple, les vers de terre sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'un ver possède à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Les vers de terre se reproduisent sexuellement : si deux vers de terre se rencontrent, ils échangent des spermatozoïdes qui fusionnent avec les ovocytes de l'autre ver de terre (figure 1A). Comme ils ont à la fois des organes sexuels mâles et femelles, les vers de terre n'ont pas besoin de chercher un partenaire du sexe opposé, car ils sont tous compatibles. Les vers de terre font partie d'un groupe d'organismes du sol appelé la macrofaune, qui inclut tous les animaux de plus de 2mm. La macrofaune regroupe les animaux du sol qui sont de véritables géants comparés à la plupart des autres organismes qui y vivent.

Le plus grand nombre d'organismes du sol appartient à la microfaune, qui se compose d'organismes dont la taille est inférieure à 0,1mm. La plupart sont des organismes unicellulaires appelés protistes. Ils sont si petits qu'une poignée de terre contient plus de protistes qu'il n'y a d'êtres humains dans le monde entier. Pour se reproduire, les protistes n'ont pas du tout besoin de partenaire. Certains protistes se reproduisent par un type de reproductionasexuée, en faisant des copies exactes d'eux-mêmes par un processus appelé fissionbinaire. Ils commencent par dupliquer tout leur matériel génétique, puis une cellule se divise en deux (figure 1B). Si ce processus est répété plusieurs fois, de nombreuses copies identiques d'un individu finiront par peupler le sol.

Un autre groupe essentiel d'organismes du sol s’appelle la mésofaune et comprend tous les animaux du sol d'une taille comprise entre 0,1 et 2 millimètres. La mésofaune du sol inclut les collemboles et les acariens, dont les oribates. Ces organismes sont très communs et jouent un rôle clé dans le réseau alimentaire du sol. Ils déchiquettent la matière organique morte des plantes, rendant les nutriments disponibles pour d'autres organismes, y compris les bactéries et les champignons, qui sont ensuite consommés par d'autres organismes souterrains. De nombreux oribates vivent en communauté exclusivement féminine, et ce, depuis des millions d'années. Elles n'ont pas besoin d’avoir des relations sexuelles pour se reproduire, car elles peuvent pondre des œufs qui se développent sans être fécondés par un mâle, selon un processus appelé parthénogenèse (figure 1C). Chaque œuf contient uniquement l'ADN de la mère, ce qui signifie que les descendants sont des clones de la mère.

LES AVANTAGES DE LA REPRODUCTION ASEXUÉE

Se dupliquer ou se cloner semble déjà être beaucoup plus facile que d’essayer de trouver un partenaire, mais il y a encore d’autres d'avantages à la reproduction asexuée. Si l'on observe une population sexuée et une population asexuée au fil du temps, deux différences majeures apparaissent. Une femelle asexuée ne produit que des filles, et ces filles ne produisent à leur tour que des filles lorsqu'elles se reproduisent. En revanche, les femelles sexuées doivent produire des fils, pour féconder les œufs, mais seules leurs filles peuvent se reproduire. Ainsi, même si les femelles sexuées et asexuées produisent le même nombre de descendants, la femelle asexuée aura plus de filles, ce qui signifie plus de descendants capables de se reproduire.

Au fil du temps, la population asexuée croît beaucoup plus rapidement et peut surpasser en nombre la population sexuée (figure 2). Les scientifiques appellent cela le « coût des mâles ». En plus de permettre une plus grande croissance de la population, la reproduction asexuée semble présenter d'autres avantages : l’absence de maladies sexuellement transmissibles, pas de perte d'énergie et pas de risque d'être mangé par des prédateurs en essayant de trouver un partenaire.

Dans cet exemple, chaque femelle produit deux descendants. La taille de la population sexuée reste constante au fil du temps, car les mâles sont nécessaires pour fertiliser les œufs des femelles, mais ils ne peuvent pas avoir de descendance eux-mêmes. Dans le cas de la reproduction asexuée, la femelle produit deux fois plus de descendants (femelles), ce qui entraîne une croissance exponentielle de la population. (F0 : génération des parents, F1 : premiers descendants des parents, F2 : génération suivante, descendants de F1).

À QUOI SERT LA REPRODUCTION SEXUÉE, SI ON PEUT FAIRE SANS ELLE ?

S'il existe des moyens efficaces de reproduction asexuée, pourquoi les eucaryotes s'embarrassent-ils d'une reproduction sexuée complexe, risquée et coûteuse ? Plus de 98 % des animaux utilisent la reproduction sexuée pour se reproduire. Cela signifie qu’elle doit présenter des avantages évidents par rapport à la reproduction asexuée. C'est pourquoi les scientifiques essaient d'expliquer les avantages de la reproduction sexuée en cherchant principalement les problèmes potentiels qui pourraient survenir lorsque la reproduction sexuée n'est pas utilisée. L'un des inconvénients de la reproduction asexuée, selon les scientifiques, concerne les mutations. Les mutations sont des changements dans l’ADN qui jouent un rôle important dans la diversité des organismes. Parfois, elles sont bénéfiques, d’autres fois très nuisibles, mais le plus souvent, elles ont un effet légèrement négatif. Lorsqu’un organisme se copie toujours à l’identique, ces petites mutations nuisibles s’accumulent au fil des générations et finissent par causer de plus en plus de problèmes. Si elles deviennent trop nombreuses, elles peuvent conduire à l’extinction de l’espèce. Cela n’arrive pas avec la reproduction sexuée, car les mutations nuisibles d’un parent peuvent être compensées par l’ADN sain de l’autre parent. Imaginez deux vélos : l’un a un pneu crevé et l’autre un pédalier cassé. En combinant leurs pièces, on pourrait encore obtenir un vélo fonctionnel. Il est préférable d’avoir un vélo en parfait état plutôt que deux vélos à moitié cassés. Certains scientifiques pensent que ce mécanisme de réparation est un avantage essentiel de la reproduction sexuée par rapport à la reproduction asexuée.

De plus, lorsqu’un organisme ne fait que copier ou cloner son propre corps, il reste identique sur plusieurs générations. Cela pose un problème lorsque l’environnement change. Par exemple, la disponibilité de ressources telles que la nourriture peut changer au fil du temps, à cause du changement climatique ou de la présence d’autres organismes qui mangent la même chose. La nourriture elle-même peut développer des stratégies de défense, comme courir plus vite ou devenir toxique. Les parasites peuvent aussi poser un problème. Comme tous les individus d’une population asexuée se ressemblent beaucoup, ils n’ont pas les petites différences qui pourraient les aider à s’adapter rapidement à un environnement qui change. Ils risquent donc de disparaître. Cela signifie que les descendants issus de la reproduction sexuée ont plus de chances de survivre, car ils sont tous un peu différents de leurs parents et des générations précédentes. Cela semble montrer que tous les organismes asexués devraient finir par s’éteindre avec le temps. Mais comme nous savons que de nombreux organismes asexués vivent et prospèrent dans le sol, nous nous sommes demandé : les organismes asexués sont-ils vraiment condamnés à disparaître ?

LES GÈNES PEUVENT NOUS EN DIRE PLUS SUR LA REPRODUCTION ASEXUÉE

Nos groupes de recherche travaillent avec des acariens oribates vivant dans le sol, car de nombreuses espèces asexuées ont survécu sans mâles pendant des millions d'années. Nous analysons les gènes des espèces sexuées et asexuées d'oribates parce que leurs gènes peuvent nous indiquer ce qui est arrivé aux organismes dans le passé. Imaginez les gènes comme un journal de bord du capitaine, dans lequel les événements importants qui se sont produits chez un organisme ont été enregistrés et transmis aux générations futures. Ces journaux de bord montrent encore une fois les désavantages que présentent la reproduction asexuée. Si nous comparons les journaux de bord des oribates qui se reproduisent sexuellement à ceux qui se reproduisent asexuellement, nous pouvons déterminer quels sont les problèmes qui sont survenus et comment ils ont été résolus. Comme nous comparons deux espèces d'acariens oribates très semblables, la plupart des gènes sont très similaires. Cependant, pour certains gènes, nous pouvons identifier des différences qui doivent être des conséquences des différents modes de reproduction.

Contrairement aux théories des scientifiques, nous avons constaté que les espèces asexuées n'accumulent pas plus de mutations nuisibles que les espèces sexuées (figure 3) [1]. Elles n'ont pas besoin de combiner deux vélos cassés pour obtenir un vélo fonctionnel, parce qu'elles maintiennent les vélos fonctionnels. Nous avons également constaté que les acariens asexués maintiennent la variabilité dans leurs grandes populations [2]. Les gènes de lignées mère-fille distinctes sont aussi différents les uns des autres que le sont les individus qui mélangent leurs gènes en se reproduisant sexuellement. Enfin, nous avons constaté que les gènes de deux (ou plusieurs) populations d'oribates asexués peuvent être aussi variés que ceux des espèces sexuées. Cela signifie que les oribates asexués ne restent pas les mêmes pendant de nombreuses générations et qu'ils peuvent donc s'adapter à de nouveaux environnements et même diverger pour former de nouvelles espèces [3].

Les asexués sont même plus doués pour maintenir des gènes sains (indiqués par le super vélo bleu) que les espèces sexuées (qui ont encore des bons vélos rouges). La boite à moustaches montre les 50 % centraux des données, chacune avec une ligne au milieu représentant la médiane (centre des données). Les deux lignes à l'extérieur de la boîte indiquent les observations les plus élevées (maximum) et les plus basses (minimum). Les trois étoiles au-dessus indiquent que ce résultat est statistiquement significatif, ce qui signifie qu'il est très peu probable d'observer cela simplement par hasard.

D'après nos recherches, il semble que les acariens oribates asexués n'ont aucun inconvénient par rapport à ceux qui se reproduisent sexuellement. Ils régulent les mutations, maintiennent la variabilité génétique et s’adaptent au fil du temps, tout cela sans relation sexuelles !

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

Il existe de nombreuses façons de produire des descendants, et elles n'incluent pas toujours la copulation. En théorie, les espèces asexuées sont censées s’éteindre. Cependant, dans la nature, il existe divers organismes asexués qui ont survécu au fil du temps. Il doit y avoir des moyens de surmonter les inconvénients de l'asexualité, comme nous l’avons vu chez les oribates asexués. Mais comment font-ils ? Ont-ils des mécanismes spéciaux pour réparer les mutations ? Doivent-ils maintenir une grande taille de population pour conserver la variabilité génétique ? Est-il plus facile d’être asexué si l’on se nourrit d’une source de nourriture morte, qui ne peut pas développer de stratégies de défense auxquelles il faut s’adapter ? Un des défis futurs sera de trouver les mécanismes communs à la plupart des organismes asexués. Les scientifiques continuent de travailler sur des paires d’organismes sexués et asexués apparentés pour éclairer la diversité des modes de reproduction et tenter de répondre à la question : « Pourquoi la reproduction sexuelle est-elle si courante ? ».

GLOSSAIRE

Reproduction sexuée

Mode de reproduction qui nécessite une cellule-œuf d’une femelle et une cellule de sperme d’un mâle. Le bébé qui naît est unique et porte la moitié de l’ADN de chaque parent.

Zygote

Une cellule formée lorsque la cellule de sperme d’un mâle fusionne avec la cellule-œuf d’une femelle. Un zygote est donc un œuf fécondé.

Hermaphrodite

Un individu qui peut produire à la fois des cellules-œufs et des cellules de sperme. Il est donc à la fois mâle et femelle.

Fission binaire

Un mode de reproduction où une cellule se divise en deux cellules de même taille après avoir copié son matériel génétique. Une cellule-mère donne naissance à une cellule-fille, créant ainsi deux individus identiques.

Protiste

Organisme unicellulaire (qui n’a qu’une seule cellule) et qui fait partie des eucaryotes. Beaucoup de protistes se nourrissent de bactéries et libèrent de l’azote, un élément essentiel pour les plantes et d’autres organismes.

Reproduction asexuée

Mode de reproduction qui permet d’avoir des bébés sans qu’il y ait fusion entre une cellule-œuf et une cellule de sperme (aussi appelées gamètes). Les bébés sont identiques à leur parent et/ou entre eux.

Parthénogenèse

Un type de reproduction asexuée où un bébé se développe à partir d’un œuf non fécondé.

Eucaryotes

Ce sont des organismes qui peuvent être des animaux, des plantes, des champignons ou des êtres unicellulaires comme les protistes. Leurs cellules sont complexes et possèdent un noyau où est stockée l’information génétique.

REMERCIEMENTS

Nous remercions Mascha Gavrik pour ses précieux commentaires sur le manuscrit.

RÉFÉRENCES

- Brandt, A., Schaefer, I., Glanz, J., Schwander, T., Maraun, M., Scheu, S., et al. 2017. Effective purifying selection in ancient asexual oribatid mites. Nat. Commun. 8:873. doi: 10.1038/s41467-017-01002-8

- Palmer, S. C., and Norton, R. A. 1992. Genetic diversity in thelytokous oribatid mites (Acari; Acariformes: Desmonomata). Biochem. Syst. Ecol. 20:219–31. doi: 10.1016/0305-1978(92)90056-J

- Heethoff, M., Domes, K., Laumann, M., Maraun, M., Norton, R. A., and Scheu, S. 2007. High genetic divergences indicate ancient separation of parthenogenetic lineages of the oribatid mite Platynothrus peltifer (Acari, Oribatida). J. Evol. Biol. 20:392–402. doi: 10.1111/j.1420-9101.2006.01183.x

CITATION: Öztoprak H, Brandt A, Solbach MD, Bast J y Schaefer I (2021) Tener bebés en el suelo: ¿Es realmente necesario el sexo?. Front. Young Minds. 9:611659. doi: 10.3389/frym.2021.611659

ÉDITÉ PAR : Malte Jochum

MENTORS SCIENTIFIQUES : Jessica Lee, Julia Rittenschober

CONFLIT D’INTÉRÊTS : Les autrices et auteurs déclarent que la recherche a été menée en l'absence de toute relation commerciale ou financière qui pourrait être considérée comme un conflit d'intérêts potentiel.

COPYRIGHT : © 2021 Öztoprak, Brandt, Solbach, Bast et Schaefer : Il s'agit d'un article en libre accès distribué selon les termes de la Creative Commons Attribution License (CC BY). L'utilisation, la distribution ou la reproduction dans d'autres forums est autorisée, à condition que les auteurs originaux et les détenteurs des droits d'auteur soient mentionnés et que la publication originale dans ce journal soit citée, conformément aux pratiques académiques reconnues. Toute utilisation, distribution ou reproduction non conforme à ces conditions est interdite.

JEUNES RELECTEURS ET RELECTRICES

DARIO, ÂGE : 14

Je m’appelle Dario. Je vis dans un petit village en Autriche. Il est en plein milieu de la nature, alors pendant mon temps libre j’aime sortir avec mes chiens ou aller grimper aux arbres. Mes parents sont les deux biologistes, alors je me suis intéressé à la biologie très tôt.

LUVENA, ÂGE : 11

Salut, moi c’est Luvena ! J’aime la musique, le sport et la nourriture. Mes matières préférées à l’écoles sont les maths et les langues. Pendant mon temps libre, j’aime bien jouer du piano et lire des livres avec ma sœur. Quand je serai grande, j’aimerais être neurochirurgienne.

PRANATEE, ÂGE : 12

Coucou ! J'adore faire de la pâtisserie, surtout des tartes et des tourtes. À l'école, mes matières préférées sont les sciences, le déjeuner et la récréation. J'aime passer du temps dehors et faire de la randonnée. J’aime aussi aller à la plage et je m'intéresse à la photographie. Pendant mon temps libre, j'aime regarder mes séries préférées, peindre, écouter de la musique, chanter et passer du temps avec mes amies et amis. Plus tard, j’aimerais devenir soit scientifique, soit chanteuse, auteure-compositrice et actrice.

VALERIE, ÂGE : 13

Je suis en 8ème dans un collège en Autriche. Mes hobbies sont l’équitation, le skate et la dance. J’ai un très vieux chat, et nous allons aussi bientôt avoir un chien. J’aime aussi voir mes amis et amies, et écouter de la musique.

AUTEURS ET AUTRICES

HÜSNA ÖZTOPRAK

J’ai d’abord étudié la biologie afin de devenir journaliste scientifique. Durant mes études, j’ai rapidement compris que je voulais trouver des réponses à mes propres questions, et c’est comme ça que je suis devenue chercheuse. Pour ma recherche de master, j’ai découvert et décrit de nouvelles espèces d’amibes testacées. Je me suis demandé comment est-ce que les organismes asexués parvenaient à diverger en des espèces différentes. J’ai donc commencé mon doctorat à l’université de Cologne en Allemagne. J'aime voyager et découvrir de nouveaux plats. En ce moment, rester à la maison est la chose responsable à faire. Alors, quand je ne suis pas au laboratoire, je reste chez moi et je regarde des animes à la chaîne. *h.oeztoprak@uni-koeln.de

ALEXANDER BRANDT

Je suis biologiste de l’évolution à l’Université de Lausanne en Suisse. Pour ma recherche, j’analyse principalement des gènes à l’aide de l’ordinateur. Cependant, j’aime toujours observer les animaux du sol au microscope lorsque j’ai un peu de temps libre au laboratoire. J’ai passé beaucoup de temps à comparer le nombre de mutations nuisibles accumulées chez les acariens oribates asexués et sexués au cours de leur évolution. Pour ce travail, j’ai récemment obtenu mon doctorat à l’Université de Göttingen (ce dont je suis très fier) ! Pendant mon temps libre, j’aime regarder des documentaires sur les dinosaures, voir mes amis et jouer de la batterie dans un groupe de rock.

MARCEL D. SOLBACH

Je suis doctorant en biologie à Cologne. J’ai travaillé sur divers micro-organismes, notamment les microalgues, les bactéries vivant à l’intérieur des amibes, et actuellement sur les protistes en tant que potentiels agents pathogènes des plantes. Quand je ne suis pas au laboratoire, j’essaie de développer une carrière parallèle en tant qu’artiste et illustrateur de fantasy, c’est d’ailleurs moi qui ai peint les images de cet article ! Dans mon temps libre, j’aime jouer au basket et aller nager, afin d’éviter que mon corps vieillissant et douloureux ne s’effondre complètement.

JENS BAST

Enfant (et encore aujourd’hui), j’étais fasciné par les animaux, surtout les chats. Et par les gènes. J’ai manipulé génétiquement ma première bactérie à 17 ans. C’est comme cela que je me suis intéressé à la biologie et que j’ai commencé à me demander pourquoi la nature est faite tel qu’elle l’est. J’utilise ma passion pour les gènes et les animaux afin de comprendre ce qui se passe dans l’évolution lorsque la reproduction sexuée disparaît. J’aime travailler avec d’autres scientifiques pour résoudre ensemble des questions scientifiques. Pendant mon temps libre, j’aime cuisiner et manger, voyager, faire de la musique et jouer à des jeux.

INA SCHAEFER

La diversité et la particularité du monde naturel m’ont amené à me questionner sur ce que nous considérons comme normal ou alors inhabituel. C’est pourquoi je suis devenu scientifique : la science est censée être objective. Je suis fasciné par l’environnement du sol, car la vie qui s’y déroule est très différente de ce que nous vivons chaque jour à la surface. Cependant, étant une humaine grande et maladroite, incapable de voir ni de se déplacer dans le sol, je dois analyser l’ADN des organismes qui y vivent pour comprendre qui ils sont et ce qu’ils font.

TRADUCTRICE

ALMA STEIREIF

Je suis étudiante en Master à l'université de Leipzig, mais j'ai grandi à Lausanne. Je m'intéresse aux pollinisateurs et à l'intelligence artificielle.

FINANCEMENT DES TRADUCTIONS

L'équipe chargée de la traduction de la Biodiversité des Sols tient à remercier le Centre allemand de recherche intégrative sur la biodiversité (iDiv) de Halle-Jena-Leipzig, financé par la Fondation allemande pour la recherche (DFG FZT 118, 202548816).

CITATION (TRADUCTION)

Il s'agit d'un article à accès libre distribué selon les termes de la licence Creative Commons Attribution (CC-BY 4.0). L'utilisation, la distribution ou la reproduction dans d'autres forums est autorisée, à condition que les auteurs originaux et les détenteurs des droits d'auteur soient mentionnés et que la publication originale dans ce journal soit citée, conformément aux pratiques académiques reconnues. Toute utilisation, distribution ou reproduction non conforme à ces conditions est interdite.

Citation suggerée: Öztoprak H, Brandt A, Solbach MD, Bast J and Schaefer I (2025) Having Babies in Soil: Is Sex Really Necessary? (Traduction française: Alma Steireif). Translating Soil Biodiversity & Front. Young Minds. Initialement publié en 2021. doi: 10.3389/frym.2021.611659