Подземные экстремалы: обитатели горных почв

Рисунок 1: Традиционное сельское хозяйство в Европейских Альпах за века сформировало почвы лугов с высоким биологическим разнообразием. (A) Альпийский пояс выше границы леса часто используется для выпаса коров и овец. Ниже, в субальпийском поясе, леса также вырубались, чтобы создать пастбища и луга для заготовки сена. Относительная площадь скалистых участков увеличивается с высотой и достигает максимума в нивальном поясе, где почти нет растительности (Гзис/Валле-ди-Казис, Южный Тироль, Италия). (B) Сбор почвенных беспозвоночных с помощью ловушек Барбера (жёлтая стрелка, Доломиты, Южный Тироль, Италия). (C) Извлечение почвенных проб, чтобы доставить их в лабораторию для дальнейшего изучения (Матш/Мация, Южный Тироль, Италия).

Рисунок 2: Почвенные беспозвоночные, обнаруженные на пробных площадях в Штубайских и Эцтальских Альпах, Тироль, Австрия. (A) Под поднятой коровьей лепёшкой обнаружены ходы, созданные дождевыми червями (Lumbricus rubellus), навозными жуками и личинками насекомых. (B) Многоножка-гломерис (Glomeris transalpina) часто встречается в кустарниковых поясах Центральных Альп. (C) Личинки грибных комаров (Mycetophilidae) питаются навозом овец на высокоальпийских пастбищах. Фотографии предоставлены Майклом Штайнвандтером.

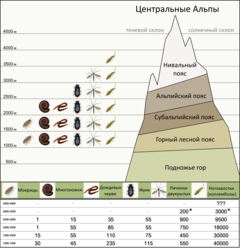

Рисунок 3: Распределение почвенных беспозвоночных по высотным поясам Центральных Альп. Высотные пояса гор начинаются и заканчиваются на разных высотах на солнечной и теневой сторонах. Таблица показывает ожидаемое количество животных на квадратный метр для каждого высотного пояса (основано на данных наших исследований). В целом, численность почвенных животных уменьшается с увеличением высоты, а разные группы почвенных животных достигают пределов своего распространения на разных высотах (например, многоножки — на 2 500 м, жуки — на 3 000 м). Звёздочки (*) указывают на то, что данные по этим поясам ограничены и сильно варьируют. Изображение изменено на основе Wikimedia Commons.

Open PDF in new window.

Майкл Штайнвандтер1* и Юлия Зеебер1,2

1 AlpSoil Lab, Institut für Alpine Umwelt, Eurac Research, Bozen, Italien

2 Institut für Ökologie, Universität Innsbruck, Innsbruck, Österreich

Почва под нашими ногами до сих пор полна загадок, хотя мы знаем, что в ней живёт огромное количество живых существ. Это своего рода чёрный ящик, в который мы не можем заглянуть, чтобы увидеть его обитателей и процессы, в которых они участвуют. А теперь представьте себе почвы, которые изучены ещё меньше. Речь идёт о горных почвах на больших высотах. Они труднодоступны, но скрывают множество удивительных существ, некоторые из которых приспособились жить только в таких суровых условиях. Мы — команда почвенных экологов, посвятившая свои исследования изучению животных, обитающих в горных почвах. В этой статье мы расскажем, каких и сколько почвенных животных можно найти в Европейских Альпах на большой высоте, как в естественных горных экосистемах, так и в землях, используемых для сельского хозяйства. Кроме того, вы узнаете о хитрых способах, с помощью которых эти существа приспособились к суровым условиям высокогорий.

ЧТО ТАКОЕ ГОРНЫЕ ПОЧВЫ?

Говоря о горных почвах, мы имеем в виду почвы на большой высоте, особенно те, что находятся выше границы леса, где растут лишь одиночные деревья или их нет совсем. В Европейских Альпах эта зона начинается на высоте примерно 2 000 метров, а в Центральных Альпах — выше 2 300 метров. Конечно, горные почвы встречаются и на более низких высотах, но мы сосредоточимся на удивительном мире почвенных животных, обитающих на естественных лугах, пастбищах и даже на лишенных растительности почвах высокогорий Европейских Альп на высотах от 1 500 до 3 000 метров.

Некоторые горные районы выше границы леса, в так называемом альпийском поясе, могут показаться нетронутыми человеком. Но это не так. Многие подобные луга веками и тысячелетиями использовались фермерами как летние пастбища для небольших стад коров, овец и коз (Рисунок 1A). Зачем же фермеры прошлого (и настоящего) поднимались так высоко в горы с животными? Почему бы просто не использовать пастбища в долинах, которые легко доступны? На самом деле, они используют и долинные луга, но альпийские пастбища богаты разнотравьем, полным питательных и ароматных трав, которые очень нравятся коровам и овцам и полезны для их здоровья. Кроме того, в жаркие летние месяцы температура на большой высоте гораздо более комфортна для животных.

СКОЛЬКО И КАКИХ ЖИВОТНЫХ ОБИТАЕТ В ГОРНЫХ ПОЧВАХ?

Прелесть гор кроется не только в ярких цветах и кустарниках, но и под нашими ногами. Чтобы изучить почвенных обитателей, мы извлекаем квадратные блоки почвы размером 20 × 20 см и глубиной до 15 см (Рисунок 1C) и используем аппарат Кемпсона для извлечения из них беспозвоночных. Этот аппарат работает с помощью тепла и света лампочек, которые заставляют животных покидать высыхающую почву. Затем их собирают в охлаждаемые водой ёмкости со специальным раствором для хранения. Кроме того, в местах полевых исследований мы устанавливаем ловушки Барбера (Рисунок 1B). Это простое устройство представляет собой стеклянные баночки, которые закапывают в почву так, чтобы край их был на одном уровне с поверхностью земли. Такие ловушки остаются активными от одного до нескольких дней и помогают ловить обитающих на поверхности почвы животных, таких как пауки и жуки: маленькие животные не видят края баночки и случайно падают внутрь. С помощью этих методов мы обнаружили разнообразное сообщество дождевых червей, многоножек, жуков и личинок насекомых в горных почвах.

Биоразнообразие почв особенно велико в субальпийском поясе на высоте от 1 500 до 2 000 метров. Это пограничная область, включающая леса и пастбища, созданные человеком. Здесь почвенные животные, характерные для горных лесов (например, мокрицы и губоногие многоножки), сосуществуют с видами, обитающими в природных лугах (например, дождевыми червями и многоножками диплоподами).

На субальпийских пастбищах Центральных Альп в верхних 15 см почвы мы обнаружили до 115 дождевых червей на квадратный метр, а также 60 диплопод, 55 жуков и 50 личинок мух и комаров [1]. Все эти почвенные беспозвоночные получают выгоду от присутствия животных, которые время от времени бродят по полям, — коров, овец и диких млекопитающих, таких как олени, серны и альпийские горные козлы. Пастбищные животные не только держат растительность короткой и очищают луга от кустарников, но и оставляют после себя навоз, который становится питательной средой для многих почвенных животных, включая дождевых червей, диплопод и навозных жуков (Рисунок 2) [2].

Однако чрезмерное использование пастбищ фермерами может иметь и отрицательные последствия. Если на пастбища выводят слишком много коров и овец, то из-за вытаптывания и избытка навоза численность некоторых почвенных животных сокращается. Например, в таких местах мы обнаруживали всего около 5 диплопод и 45 жуков на квадратный метр.

Чем выше мы поднимаемся в горы, тем меньше видов и особей почвенных животных мы находим (Рисунок 3). В альпийском поясе, на высоте от 2 000 до 2 800 метров, деревья расти не могут из-за слишком низких температур и короткого летнего сезона. В этом поясе некоторые виды почвенных животных достигают предела своих возможностей. Численность дождевых червей и диплопод уменьшается, и их редко можно встретить на высотах выше 2 500 метров, даже если бродящие овцы оставляют дополнительную пищу в виде навоза. Мы обнаружили всего около 20 дождевых червей и 10 многоножек на квадратный метр в изученных нами альпийских сообществах.

С другой стороны, количество личинок мух и комаров резко возрастает (более 750 на квадратный метр), и они частично берут на себя важные экосистемные функции, такие как разложение отмерших растений, которые обычно выполняют дождевые черви [3].

Выше 2 500 метров Европейские Альпы часто покрыты снегом большую часть года, что делает жизнь почвенных животных очень сложной. Этот горный пояс, называемый высокоальпийским или нивальным (выше 3 000 метров), обычно не используется фермерами. Здесь обитают главным образом мелкие почвенные животные, такие как ногохвостки и клещи. Это специалисты по выживанию под снежным покровом, который действует как одеяло и удерживает температуру почвы чуть выше нуля, даже когда температура воздуха значительно ниже.

КАК ЭТИ ЖИВОТНЫЕ ВЫЖИВАЮТ?

Адаптация — ключ к выживанию на больших высотах. Это способность организмов приспосабливать свои тело и поведение к условиям окружающей среды. Почвенные животные в таких экосистемах сталкиваются с низкими температурами и снегом даже летом, сильным солнечным излучением и всё более ограниченным пространством по мере увеличения высоты. Им приходится быть всеядными — питаться любой доступной пищей. Например, если на равнинах некоторые жуки питаются исключительно растительной пищей, то на альпийских пастбищах они могут есть других животных, сброшенные ими покровы, остатки тел или даже навоз, если он есть [4]. Благодаря такому разнообразному меню шансы на выживание и восполнение энергии у этих жуков значительно повышаются.

Ещё одна стратегия выживания почвенных животных в горах — продление жизненных стадий, если лето слишком короткое для завершения очередного этапа развития. Например, многоножка, которая за снежное и холодное лето не успевает накопить достаточно энергии для откладки яиц, может отложить этот процесс на следующий год, когда условия станут более благоприятными. Хотя это полезная адаптация, она требует способности выживать дольше в суровых условиях, чтобы завершить цикл размножения.

Также почвенные животные на больших высотах адаптировали свои тела к сложным условиям. Часто для них характерно уменьшение размера тела (мелкие организмы быстрее нагреваются), потеря крыльев (отсутствие крыльев позволяет животным держаться ближе к поверхности почвы и избегать воздействия сильных ветров), изменение окраски тела (тёмные тела лучше нагреваются), производство «антифриза» в клетках (некоторые виды вырабатывают вещества, предотвращающие замерзание их организма при низких температурах). Такие уникальные способности помогают этим удивительным существам выживать и процветать в суровых условиях высокогорий.

НУЖНА ЛИ ПОМОЩЬ ГОРНЫМ ПОЧВАМ?

Теперь вы знаете, что горные почвы — это удивительные места, где живёт множество почвенных беспозвоночных, некоторые из которых встречаются только здесь. Из-за того, что эти почвы и их обитатели изучены недостаточно, велика вероятность открытия новых видов. Однако, как и многие экосистемы сегодня, горные почвы находятся под угрозой и нуждаются в защите.

Одна из серьёзных проблем, с которой сталкиваются богатые видами субальпийские пастбища, — это отказ фермеров от их использования. Традиционные методы ведения сельского хозяйства больше не приносят достаточно прибыли. Когда коровы и овцы перестают пастись на альпийских лугах у границы леса, эти территории начинают зарастать плотными и труднопроходимыми кустарниками. Кроме того, повышение температуры из-за изменения климата заставляет почвенных животных мигрировать на большие высоты, чтобы избежать слишком тёплых условий. Но чем выше, тем меньше остаётся места для жизни, и животные сталкиваются с риском вымирания.

Хорошая новость в том, что мы можем помочь! Например, поддерживая фермеров и покупая их продукты, такие как молоко и сыр, мы увеличиваем шансы на сохранение красивых альпийских пастбищ. Каждый из нас может заботиться о горных почвах, не повреждая их во время прогулок, походов или катания на лыжах. Стоит оставаться на тропах и забирать мусор с собой, а не оставлять его в горах.

Ещё один способ — это политические действия. Мы можем выступать против строительства новых объектов для развлечений, таких как лыжные курорты, отели в горах или велосипедные трассы, которые могут нанести вред этим хрупким природным территориям.

Нам всем нужно быть особенно внимательными к этой драгоценной части экосистемы, называемой почвой. Помните, что на формирование горных почв ушли столетия, а в высокогорьях — даже тысячелетия, но без нашей защиты они и их удивительные обитатели могут быть уничтожены всего за несколько минут!

СЛОВАРИК

Альпийский пояс

Климатический пояс, встречающийся в высокогорьях или арктических областях. Деревья здесь не могут расти из-за низких температур.

Аппарат Кемпсона

Устройство для извлечения животных из почвы в лабораторных условиях. Почва нагревается сверху, из-за чего животные стремятся покинуть сухую и горячую среду и собираются в накопительный контейнер внизу установки.

Беспозвоночные

Большая группа животных, у которых нет позвоночника. Типичные почвенные беспозвоночные: насекомые (жуки, личинки мух), дождевые черви, диплоподы, сколопендры, мокрицы и пауки и т.д.

Ловушка Барбера

Простой метод учета наземных насекомых и других беспозвоночных. Часто это стеклянная банка или стакан, закапываемый на одном уровне с поверхностью почвы на один или несколько дней.

Субальпийский пояс

Климатический пояс, включающий горные леса до границы естественного распространения деревьев. Включает переходную зону между этими лесами и альпийскими лугами, где могут расти только небольшие кустарники и одиночные деревья.

Нивальный пояс

Каменистая и часто покрытая снегом область высокогорий и арктических регионов, расположенная выше альпийского пояса. Здесь почти не растут растения, но встречаются лишайники и мхи.

Адаптация

Способность приспосабливаться к новым условиям окружающей среды, оптимизируя характеристики тела и/или поведение. Например, альпийские беспозвоночные адаптировались к суровым условиям высокогорий.

ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Steinwandter M and Seeber J (2022) Belowground Mountaineers: Critters Living in Mountain Soils. Front. Young Minds. 10:660110. doi: 10.3389/frym.2022.660110

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Steinwandter M, Schlick-Steiner BC, Seeber GUH, Steiner FM, Seeber J. Effects of Alpine land-use changes: Soil macrofauna community revisited. Ecology and Evolution (2017) 7:5389–5399. doi:10.1002/ece3.3043

- Curry JP, Schmidt O. The feeding ecology of earthworms - A review. Pedobiologia (2007) 50:463–477. doi:10.1016/j.pedobi.2006.09.001

- Kitz F, Steinwandter M, Traugott M, Seeber J. Increased decomposer diversity accelerates and potentially stabilises litter decomposition. Soil Biology and Biochemistry (2015) 83:138–141. doi:10.1016/j.soilbio.2015.01.026

- Steinwandter M, Rief A, Scheu S, Traugott M, Seeber J. Structural and functional characteristics of high alpine soil macro-invertebrate communities. European Journal of Soil Biology (2018) 86:72–80. doi:10.1016/j.ejsobi.2018.03.006

Редактор: Мальте Йохум, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Germany

Научный руководитель: Фарес Наджар

Конфликт интересов: Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых интересов, которые могли бы рассматриваться как возможный конфликт интересов.

Авторские права: © 2022 Steinwandter и Seeber. Это статья с открытым доступом, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (CC BY). Использование, распространение и воспроизведение в других источниках разрешается при условии указания оригинального автора(ов) и владельца авторских прав, а также цитирования оригинальной публикации в этом журнале в соответствии с общепринятой практикой. Любое использование, распространение или воспроизведение, не соответствующее этим условиям, запрещено.

ЮНЫЕ РЕЦЕНЗЕНТЫ

MERCY SCHOOL INSTITUTE

Мы весёлые и энергичные лидеры, и нам нравится проводить время с друзьями.

АВТОРЫ СТАТЬИ

МАЙКЛ ШТАЙНВАНДТЕР

Я почвенный эколог и зоолог, работаю в лаборатории AlpSoil Lab. В основном я изучаю таких почвенных обитателей, как дождевые черви, пауки, а особенно многоножки. Моё исследование охватывает почвы на всех высотах, включая равнинные территории, но больше всего мне нравится изучать почвенную жизнь в горных лесах и на пастбищах выше границы леса. Эта страсть связана с моим увлечением походами и альпинизмом — чем-то, что, кажется, в крови у тех, кто вырос в Доломитах (Южный Тироль, Северная Италия). Помимо науки, я восхищаюсь природой во всех её проявлениях. Поэтому я также работаю профессиональным гидом по горам и экологом.

michael.steinwandter@eurac.edu

ЮЛИЯЗЕЕБЕР

Я почвенный эколог, работаю в лаборатории AlpSoil Lab. Мне интересно изучать взаимосвязи между почвенными животными и их средой обитания, а также процессы, в которых эти животные участвуют. Я люблю выезжать в экспедиции, чтобы исследовать природные среды, но мне также нравятся эксперименты в лаборатории, где можно наблюдать, как животные делают удивительные вещи, например, разлагают отмершие растительные остатки. Мои любимые почвенные животные — дождевые черви, потому что без них почвенная экосистема была бы намного менее эффективной. Моя любовь к горным видам спорта, таким как катание на лыжах и походы, прекрасно сочетается с интересом к научным исследованиям в горах.

ПЕРЕВОДЧИК

ВЛАДИСЛАВ ЛЕОНОВ

Владислав Леонов — кандидат биологических наук, научный сотрудник Лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии ИПЭЭ РАН. Область научных интересов: экология почвенной биоты, экология одной из основных групп почвенных животных — орибатид.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Команда, занимающаяся переводом исследований по биоразнообразию почвы, выражает благодарность Немецкому центру интегративных исследований биоразнообразия (iDiv) в Галле-Йене-Лейпциге, финансируемому Немецким научно-исследовательским фондом (DFG FZT 118, 202548816).

CITATION (TRANSLATION)

This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.

Recommended citation format: Steinwandter M and Seeber J (2025) Belowground Mountaineers: Critters Living in Mountain Soils. (Русский перевод Владислава Леонова). Translating Soil Biodiversity & Front. Young Minds. Originally published in 2022, 10:660110. doi: 10.3389/frym.2022.660110